近日,上海理工大学环境与建筑学院张宏亮教授团队联合复旦大学副教授王芃,在国际顶尖可持续发展领域期刊《Cell Reports Sustainability》发表题为“A global assessment of intensified heatwaves and air quality”的综述论文,为气候变化背景下的大气污染防治提供了重要科学参考。

深耕气候 - 环境交叉领域,聚焦全球环境治理难题

张宏亮教授团队长期致力于气候变化与大气环境相互作用、极端天气对公共健康的影响及环境风险治理研究,尤其关注热浪与空气污染的协同效应。团队依托上海理工大学环境与建筑学院、复旦大学风险灾害与公共健康研究中心等平台,近五年围绕“气候-环境-健康”耦合系统开展系列创新性研究,主持国家自然科学基金重点项目等重要课题,在《PNAS》《Environmental Science & Technology》等国际顶级期刊发表论文50 余篇,成果多次为国家及地方环境政策制定提供科学支撑。

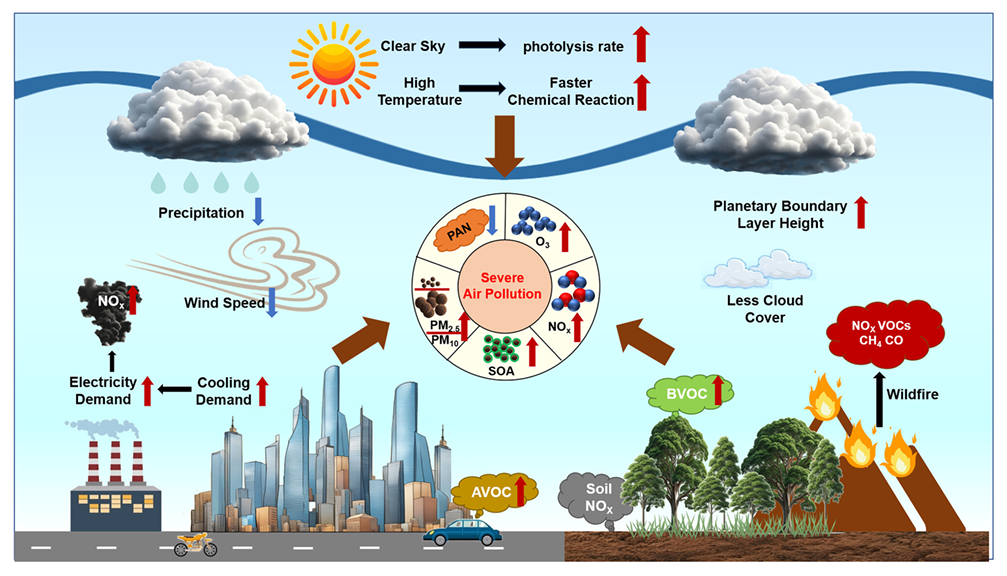

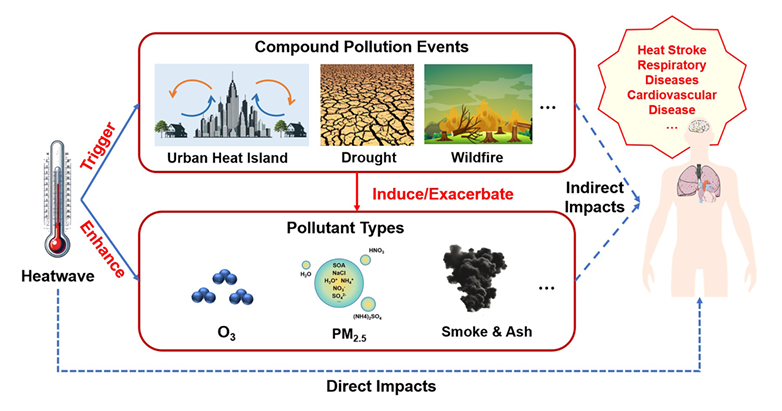

随着全球变暖加剧,2024年地球经历有记录以来最热夏季,热浪的频率、持续时间与强度显著上升,不仅威胁人类健康、经济发展与粮食安全,还通过复杂大气过程加剧臭氧(O₃)和细颗粒物(PM₂.₅)污染。然而现有研究多聚焦特定区域短期热浪事件,缺乏全球尺度综合分析,且对热浪与干旱、野火等复合极端事件的协同影响研究不足,成为环境治理精准化的关键瓶颈。

整合全球研究数据,构建热浪-空气质量关联理论框架

团队通过严格筛选,整合1980-2024年间Scopus、Web of Science 等数据库的643篇高质量论文,从“排放机制-大气过程-区域差异-健康影响”四个维度,构建了全球尺度热浪影响空气质量的完整理论框架。

研究揭示三大关键机制:一是热浪通过“生物源+人为源”双重路径加剧污染排放——高温提升植物生物源挥发性有机物(BVOCs)排放,同时刺激能源需求,电力部门氮氧化物(NOₓ)排放每升温3K增长约1%,中国华北平原等农业区土壤氮排放贡献热浪期间50%的臭氧增量;二是热浪引发的静稳天气、日照增强加速光化学反应,如2017年中国北方夏季臭氧日最大8小时均值较上年增加10ppb;三是热浪与城市热岛(UHI)效应协同放大,北京等城市热浪期间热岛强度提升0.78℃,进一步抑制污染物扩散。

此外,研究明确区域异质性特征:欧美地区高温通过增强二次有机气溶胶(SOA)推高PM₂.₅浓度;中国、印度等南亚热点地区则因高温导致颗粒物硝酸盐气态转化,虽可能降低PM₂.₅,但显著加剧臭氧污染。热浪与野火等复合事件更使污染风险翻倍,2020 年美国西部野火贡献全国23%的PM₂.₅污染,部分地区超40%。

图 热浪对大气过程的影响

揭示健康风险与应对策略,为全球环境治理提供中国方案

研究量化了热浪与空气污染的协同健康风险:2017-2020 年中国因热浪相关臭氧污染导致的死亡人数达6249 人,较2013-2016 年增长5.7倍;热浪与PM₂.₅复合暴露的致死效应远超单一因素叠加,城市热岛效应进一步放大了对弱势群体的威胁。针对上述挑战,论文提出多维度应对策略:政策层面强化工业、交通排放管控,如中国“大气污染防治三年行动计划”使重点城市SO₂、NOₓ排放减少15%,在2022年极端热浪中有效缓解污染;生态层面推广城市绿化、屋顶降温等自然解决方案,中欧城市森林可实现夏季8-12℃降温;预警层面建立“温度-污染物”联合预警系统,中国全季节热浪预警系统整合PM₂.₅与臭氧监测,较传统预警减少2200亿元健康成本。

图 热浪对公众健康的影响

展望未来研究方向,助力学科交叉创新提质增效

论文指出未来三大研究重点:一是深化复合极端事件(热浪+干旱+野火)对空气质量的非线性影响机制;二是利用机器学习构建精准预测模型,解码气候-环境系统复杂反馈;三是建立全球统一观测网络与高分辨率健康数据库,为跨国界环境治理提供支撑。

通讯作者简介

张宏亮,复旦大学教授、博士生导师,现为上海理工大学环境与建筑学院教授、院长。本科及硕士毕业于清华大学,曾获美国德州农工大学博士学位,2019年入选国家海外高层次青年人才计划。长期从事大气污染成因、来源解析及健康影响等领域研究,已在PNAS、ES&T、GRL、ACP、JGR-A等国际权威期刊发表SCI论文170余篇,总引用逾9500次,H指数52,连续入选全球前2%顶尖科学家。现任Intelligent Climate and Eco-Environment创刊主编及多本国际期刊编委,同时担任中国环境学会大气环境分会、臭氧专委会、常务委员和中印大气科学家协会创会主席、亚洲大洋洲地球物理联合会交叉地学分会秘书等。